In den letzten Jahren der DDR reizte Jörg Prüße das Regime bis aufs Blut – indem er seinen Kunden „antisozialistische Frisuren“ verpasste. 20 Jahre nach dem Mauerfall erinnert er sich

Das Licht geht aus, „The War“ von Bruce Springsteen tönt durch die Messehalle. Schüsse, Gefechtsdonner, Handgranaten. Models in NVA-Uniformen marschieren auf das Publikum zu, tragen im Schwarzlicht leuchtende Gasmasken im Gesicht und Panzer, Flugzeuge und Kriegsschiffe auf dem Kopf. Plötzlich stoppt die Musik, Finale: die Models kämpfen, sich der Maskerade zu entledigen. Als Sowjetpräsident Michael Gorbatschow verkleidet betritt Jörg Prüße die Bühne – und befreit die jungen Frauen von ihren Kriegsgerätschaften.

„Auch als Friseur konntest du dir Gedanken machen und gegen das Regime protestieren“, erinnert sich Prüße über 20 Jahre nach dem Mauerfall an seine skandalträchtige Abrüstungsshow auf der „Messe der Meister von Morgen“. Er sitzt im Geschäft seines Sohnes, „John’s ARTiger Frisiersalon“ in Prenzlauer Berg. Prüße ist mittlerweile 58 Jahre und immer noch ein bunter Hund. Er trägt Laufschuhe und Jeans, Lederjacke und Hut, blättert durch alte Zeitungsartikel, erzählt einer Kundin amüsiert von der angeblichen Bisexualität, die in seinen Stasi-Akten vermerkt war. Jahrelang reizte Prüße in der DDR die Funktionäre und den Sicherheitsapparat bis aufs Blut – trotzdem oder gerade deswegen war der Friseurmeister aus Prenzlauer Berg ein Star in einem Regime, das jede Form von Individualismus unterdrücken wollte. Er fiel auf in einer grauen Republik, in der sich niemand etwas trauen durfte.

Ende 1980 eröffnet „Jörgs Frisierstübchen“ in der Greifswalder Straße. Prüße, im väterlichen Salon in Stralsund quasi aufgewachsen, lebt zu diesem Zeitpunkt bereits seit elf Jahren in Ost-Berlin und tobt sich aus. Er ging zur Armee, wurde Diplom-Ingenieur, lernte Arzthelfer, trat in TV-Shows auf. Er musste das alles ausprobieren, sagt er, „um zu merken, dass ich wirklich Friseur werden will.“ Schnell mausert sich der Laden zum Geheimtipp – die unkonventionellen Frisuren grenzen an offene Regimekritik. „Wenn wir damals Haare färbten, war das ein unvorstellbarer Protest. Ich musste zum Ministerium, weil die jugendlichen Kunden wegen roter oder blauer Haare von der Schule geflogen sind“, erinnert er sich an die alte Zeit in seinem ersten Salon, diesem „Sammelbecken der bunten Hunde“. Gabi, Amanda, Mike, jeder Mitarbeiter war ein Original, bei Prüße konnten sie es sein. Frank Schäfer fällt ihm zuerst ein, „den kannte zu Ostzeiten jeder“. Schäfer war tätowiert, frisierte auf Rollschuhen. Prüße ließ ihn machen.

Sein Team sorgte besonders wegen seines künstlerischen Selbstverständnisses für Aufsehen. Jeden Donnerstag war Shownacht, Prüße stylte die Besucher, es gab Live-Musik und immer viel zu trinken. Der Salon wird zum Anlaufpunkt für Punks und Bohemians – aber bald auch für Kunden aus der Politik und sogar aus West-Berlin. Zum Beispiel Frau N., die gerne mal den „Spiegel“ und andere Westzeitungen im Salon liegen ließ. Weil Frau N. „eine nicht unbedeutende Mitarbeiterin der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik“ war, ließ der rasch informierte Abschnittsbevollmächtigte den Vorfall durchgehen.

Weil er eine öffentliche Person war, konnte sich Prüße einiges erlauben – die Aufmerksamkeit schützte ihn. Aber immer öfter provozierte er die Auseinandersetzung mit dem Regime auf der größeren Bühne. Er wollte nicht bloß Haare schneiden, sondern Entertainer sein und entwickelte eine eigene Schaufrisiershow namens „Chic und Choc mit Jörg“. Ein Scout von Vidal Sassoon sah eine seiner ersten Shows in Ost-Berlin und holte ihn, den Exoten, nach Paris. Ein Beamter des Ministeriums für Kultur ließ sich mit harter Währung schmieren, stufte Prüße als Unterhaltungskünstler ein. Mittlerweile musste er selbst an Narrenfreiheit glauben. Von Rostock bis Dresden schnitt er Haare mit Samuraischwertern, präsentierte Intimfrisuren in Schwarz-Rot-Gold. Bei der Premiere seiner Abrüstungsshow, dem Gipfel der Gratwanderung zwischen Kunst und Protest, saß Konrad Naumann im Publikum. Naumann war erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, seine Frau Vera Oelschlegel Schauspielerin und längst Kundin von Prüße. Ihr verdankte er auch seinen Lada, während andere Ostbürger noch auf ihren Trabant warteten.

Von jetzt an schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis Prüße von der Bühne verschwinden musste. Die Berliner Friseurinnung attestierte ihm einen antisozialistischen Frisurenstil und distanzierte sich nach der Abrüstungsshow ganz von ihm. Prüße war das egal. Dann aber, während einer weiteren „Chic und Choc“-Show in der Berliner Kongreßhalle am Alex, stürmte ein Trupp der Bereitschaftspolizei auf die Bühne, nahm Prüßes Leute fest. Die Stasi legte ihm die Ausreise nahe – ein unerhofftes Privileg für jeden anderen Ostbürger. Aber Prüße wollte nicht. Also häuften sich die Repressalien, Steine flogen durch die Fenster von „Jörgs Frisierstübchen“. Prüßes Team ließ sich nicht unterkriegen, bemalt die Steine und lässt sie als Kunstwerk liegen. „Der Letzte macht das Licht aus“ war ihr Running Gag. Dann fiel die Mauer.

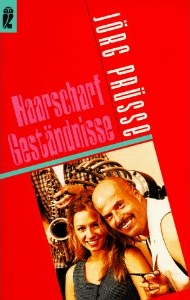

„Wir waren uns einig“, sagt Prüße und rührt in seinem Milchkaffee, „hätten die uns verhaftet, dann sollte das so sein.“ Er nimmt seine mittlerweile elf Jahre alte Biografie „Haarscharf – Geständnisse“ zur Hand, sieht sich auf dem Cover und lacht auf: „Mensch, hab mich ja kaum verändert seitdem!“ Die Glatze ist geblieben, der Schnurrbart ist jetzt ab. Auch die unzähligen Frauengeschichten während der Frisiertouren, von denen seine Frau in dem Buch erfuhr, sind Vergangenheit, die Ehe hat es überstanden. Die Aufmerksamkeit hat er immer genossen, er genießt sie auch heute noch. „Natürlich habe ich das Buch auch wegen meiner Profilneurose geschrieben. Nach der Wende aber wollte mir jeder Wessi erzählen, wie wir im Osten gelebt haben. Denen wollte ich zeigen, dass nicht alles scheiße war.“

„Wir waren uns einig“, sagt Prüße und rührt in seinem Milchkaffee, „hätten die uns verhaftet, dann sollte das so sein.“ Er nimmt seine mittlerweile elf Jahre alte Biografie „Haarscharf – Geständnisse“ zur Hand, sieht sich auf dem Cover und lacht auf: „Mensch, hab mich ja kaum verändert seitdem!“ Die Glatze ist geblieben, der Schnurrbart ist jetzt ab. Auch die unzähligen Frauengeschichten während der Frisiertouren, von denen seine Frau in dem Buch erfuhr, sind Vergangenheit, die Ehe hat es überstanden. Die Aufmerksamkeit hat er immer genossen, er genießt sie auch heute noch. „Natürlich habe ich das Buch auch wegen meiner Profilneurose geschrieben. Nach der Wende aber wollte mir jeder Wessi erzählen, wie wir im Osten gelebt haben. Denen wollte ich zeigen, dass nicht alles scheiße war.“

Je näher das wiedervereinigte Deutschland zusammenrückte, desto ruhiger wurde es um Prüße. Nach der Wende tingelte er durch Talkshows und eröffnete „Jörgs Frisiercabinet“. Sogar Lothar de Maizière, der letzte DDR-Ministerpräsident, ließ sich die Haare schneiden, weil seine Frau Ilse ihn mitbrachte. Von 1997 an schmiss das Ehepaar Prüße jeden Donnerstag Clubshows im neuen Domizil am Ostbahnhof, das sie bis 2005 betrieben. Heute, an der Danziger Straße, ist es ruhiger, obwohl der Laden besser läuft. Auf Show und Livemusik verzichten Prüße und sein Sohn inzwischen ganz. Wahrscheinlich würden sie damit auch kaum noch auffallen. Bunte Hunde gibt es in Berlin schließlich längst überall.

(erschienen in: zitty, Februar 2009)